|

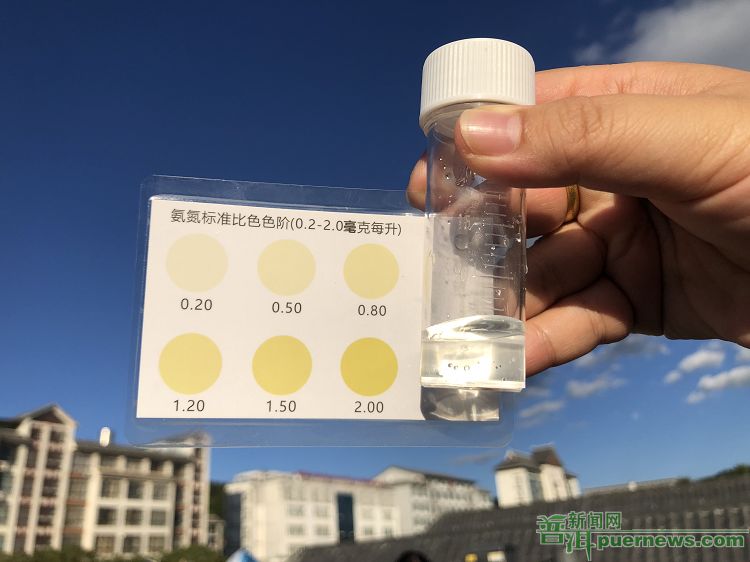

本网讯 水是生命之源,生态之基。水环境的好坏既关乎着市民的日常生活,也影响着城市发展的前景。在我们的生活中,不知道你留意过没有,我们每天的生活污水都排放到了哪里?又是如何被处理的?带着这些疑问,我们一起探秘思茅区第一污水处理厂,看看污水是如何经过处理后进入水循环体系的。 走进思茅区第一污水处理厂,占地面积48亩的厂区如同花园一般,湖水、草地、绿树交相辉映,在蔚蓝的天空下显得格外美丽。 “我们污水厂每天能进入2.6万立方米的污水,相当于一家人日常使用200多年饮用水的产生量。”思茅区第一污水处理厂运营单位项目副总经理余静介绍,污水处理主要包括三个处理阶段。 首先进行一级处理,即物理处理法。污水进入粗格栅,其中较大的固体垃圾(比如垃圾袋、树枝等)得以拦截去除;接着污水提升泵会把污水提升至精细格栅,小的固体垃圾会在这里被拦截去除;污水接着流入旋流沉砂池,污水中的砂粒会在这里沉淀下来,通过砂水分离器进行分离,避免无机砂粒进入二级处理系统影响处理效果,降低设备磨损率。 接下来,污水通过管道进入生化池,进行二级处理,即生物处理法。生化池分为厌氧、缺氧、好氧段,根据所需氧量的不同,活性污泥中的微生物会根据自己的喜好选择不同的环境区域聚集在一起,以污水中的有机物为食,达到不同的处理效果。通过生物处理阶段的处理,能够大量去除不同种类的污染物,从而使污水得到净化。 接着,进行三级处理,即物化处理法。污水流入高效沉淀池,工作人员通过计量加药设备往里面添加专用药剂,使其中的悬浮固体互相碰撞形成较大颗粒进行沉淀,污水沉淀后通过出水堰进入能过滤几微米到几十微米细小微粒的纤维转盘滤池,让水质更清澈。 最后,污水进入紫外线消毒系统进行消毒。紫外光可以破坏水体中各种病毒、细菌的DNA,达到杀菌和抑制细菌生长的作用。 经过以上处理,污水最终变成清水,流入思茅河或用于市政绿化浇灌等,实现水循环再利用。 污水处理厂就像一座城市的“肾脏”,是城市水污染防治的第一道防线。在思茅区第一污水处理厂厂区,各级处理设备高效运行、智慧化监测。全智能化的中央控制系统为各项指标达标和工艺优化提供有效控制,是整个污水处理厂的“智慧大脑”。 “这里就是第一污水处理厂的中控室,也就是整个厂区的中央控制系统的集合。我们现在看到的是整个污水处理厂的工艺流程图,可以监测到进出水的水量、水质情况,还可以观察每个池子的运行状态、设备的开启情况、水池的液位高度,极大地方便我们准确控制污水处理厂的工艺,使污水达标排放。目前,水质氨氮含量是我们比较关心的指标。从画面上可以看出,现在进水氨氮含量是48.38毫克每升,通过净化处理,出水氨氮含量是0.09毫克每升,这个数据将直接实时联网传输到省在线平台。”余静介绍,高效运行的污水处理厂需要投入的人员相对较少,水池也不需要过多的工作人员值守。 目前,思茅区共建成并投入使用两个污水处理厂,分别是第一污水处理厂和第二污水处理厂。2019年,思茅区对两个厂进行了提标改造,改造后第一污水厂处理水量扩容至2.4万立方米每天,第二污水处理厂处理水量扩容至3.6万立方米每天。双提升后,出水主要指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类。 然而,随着城市发展,城市污水量不断增长,思茅区现有的污水处理厂已超负荷运行。2022年,思茅区实施了调蓄池功能提升优化工程,即在思茅区第一污水处理厂内新建一座处理规模为每天1万立方米的水处理设施,主要出水水质能达到地表准Ⅳ类水质标准。目前,该工程已完成建设,进入单机调试阶段。 思茅区第一污水处理厂运营单位项目副总经理张万明表示,“思茅区两个污水处理厂长期处于超负荷运行,存在进水浓度高等问题。针对这些问题,我们积极采取相应措施,合理调整工艺,加大人力物力的投入,加强现场设施设备维护管理,探索不同种类的技术手段,使两个污水处理厂实现正常稳定运行。两个污水处理厂出水直接排往思茅河,出水氨氮全年在0.1毫克每升左右,为实现思茅河全年脱劣目标作出了积极的贡献。” 党的二十大报告明确,要促进人与自然和谐共生,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,基本消除城市黑臭水体。思茅区全面贯彻党的二十大精神,践行习近平生态文明思想,推动城乡绿化美化三年行动全面实施,不断提升城乡人居环境和人民生态福祉,塑造“产、城、人、文”高度融合,“生态、美丽”和谐统一的城乡形态,更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。(通讯员 王梅 郭梁彬 张齐平 文/图)

本文来源:《普洱日报》

|