|

西盟县:返乡创业青年与乡村的“双向奔赴” 普洱日报讯(记者 徐一丹/文 通讯员 史威 罗嘉/图) 乡村振兴,是一个呼唤人才同时造就人才的舞台。西盟佤族自治县勐卡镇“90后”佤族女孩娜布拉和娜能,从大山走出去又回到大山,通过拍摄短视频、直播、电商等方式,让阿佤山的风景、美食、民俗、建筑为更多人所知……为乡村振兴添砖加瓦,广袤乡村回馈她们的是更多人生出彩的机会。 打开娜布拉的微信朋友圈,小视频记录下养蜂过程,定期更新着蜂群的动态,蜜还没有生产出来,订单和订金就到账了。在娜布拉的精心运营下,互联网上大家看到了阿佤山生态环境孕育出优质的农副产品,也让阿佤山的蜂蜜、红薯、石斛、茶叶、米荞等农副产品销往昆明、浙江、广西、北京等地。 2011年,还在上大学的娜布拉加入了学校的“创业种子班”,发现城里人对生态的农产品有很大需求。2014年大学毕业,娜布拉返乡创业,从自家养殖的两桶蜜蜂为起点,不断扩大养殖规模,从微信朋友圈再到直播平台销售,娜布拉一边直播养殖过程一边销售。她说:“直播让网友买得放心,第一年就赚了人生的第一桶金3万多元。” 2014年,大学刚毕业的娜能选择回到家乡创业,而她决定返乡创业的最大动力,除了家乡原生态好产品、好景色的吸引力,还有优惠政策的扶持。娜能同样将眼光瞄准了蜂蜜,“起初,我通过收购进行销售,后来打算自己养殖,但启动资金是道坎”,娜能说。 在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过程中,西盟县制定出台了一系列政策措施,鼓励引导高校毕业大学生、外出务工人员返乡创业,对返乡人员创业予以政策和资金支持。近十年来,全县共发放各类创业贷款3586户3.33亿元,带动就业4600余人。 娜能申请到了10万元的创业贷款,不仅养了蜂,还经营起了农村客栈和农庄餐饮,同时尝试电商销售、直播带货、组织成立农民专业合作社。2021年3月,娜能和娜布拉成立了公司,通过“线上线下”相结合的模式,让更多好产品走出大山,也带动老百姓实现增收致富。 “2021年仅野生茶就销售了4000多公斤。如今,我们正努力打造我们自己的茶叶品牌‘勐卡梦’,我相信我们的日子会越来越好。”娜布拉说。 西盟县工业商务和信息化局副局长李振鸿介绍,近年来,西盟县将返乡创业与乡村振兴有机结合,积极引导和帮扶返乡青年自主创业、扩大就业,通过提升创业能力、优化营商环境、加大政策优惠、强化创业服务等举措,为返乡创业者积蓄动能,增强创业信心。 如今,越来越多像娜布拉和娜能这样的年轻人选择返乡创业,在实现梦想的同时,带动乡亲们增收致富,共同绘就乡村振兴路上的美好图景。

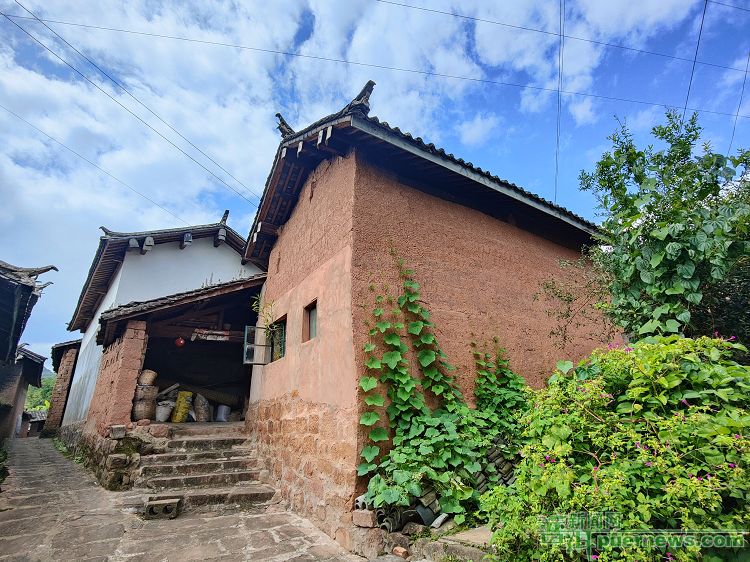

英德村:村旅融合赋新能 普洱日报讯(通讯员 杨学斌 文/图) 走进镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县勐大镇英德村大村子村民小组,屋舍古色古香,平坦的石板路干净整洁,邻里关系和睦融洽,具有深厚文化底蕴的古宅古巷,映衬着昔日的热闹繁华,这就是国家级传统古村落英德村,通过村级党支部持之以恒开展人居环境整治提升,助推村级文旅融合发展,逐步探索了一条“资源”变“钱源”的党建引领文旅融合发展新路径。 强管理重保护,让古村落“活”起来。英德村十分重视传统古村落这一宝贵资源,村党总支创新“党建+古村落”的管理模式,不断加强对传统古村落的保护与开发,积极引进争取保护项目,对雨污分流进行治理,修缮道路、修复古宅古井,对文物古树进行保护,整个古村落的功能风貌得到了进一步优化和提升。 重治理强宣传,让古村落“美”起来。英德村积极探索建立有效管理制度,将古村落按自然区位分片区,由村党总支进行分片包干,将古村落保护纳入村规民约,建立逢“1”清扫的卫生制度,由村党总支组织清运垃圾。部分无人居住的古宅,由房主或村党总支出面协调由亲戚代管,将古宅古巷管理得井然有序。同时,为了提高管理质量,村党总支利用党员大会、主题党日、村组会议强化古村落保护宣传,引导村民树立主人翁意识,形成村民齐抓共管的良好氛围。

铁厂村:修水渠暖民心 普洱日报讯(通讯员 罗夕阳 文/图) 近日,景谷傣族彝族自治县正兴镇铁厂村木花寨村民小组组长正带领村民热火朝天地抢修灌溉水渠。 时下正值冬农作物生长的关键时期,木花寨的灌溉沟渠全长10公里,因年久失修、地质灾害等原因影响引水灌溉。为保证农作物基本用水,大块田、木花寨、姚家寨三个村民小组的农户经过商议,决定投工投劳共同修缮。据悉,灌溉沟渠修缮后,受益耕地面积达660余亩。

过者村:种黑木耳增收致富 普洱日报讯(通讯员 杨金慧 文/图) 日前,走进墨江哈尼族自治县景星镇过者村腮库村民小组黑木耳种植基地,一排排整齐的黑木耳菌包在冬日阳光的照射下泛出雪白的光芒,一群妇女正忙着采摘、晾晒黑木耳。 “我们都是腮库村民小组的村民,来这里打工好几天了。这里离家很近,打工的同时还方便照顾家里。”村民陈艳美一边摘着木耳一边说。 据基地负责人陈应华介绍,她在腮库村民小组租土地种黑木耳已有两年,今年这批黑木耳长得很好,按目前长势来看,每个菌包可收获0.2公斤干菌,按每公斤50至70元的价格计算,大概能有20多万元的收入。 近年来,景星镇积极盘活各类土地资源,引进能人贤士,以土地租赁模式充分发挥闲置土地资源,大力发展短平快产业,为乡村振兴注入新活力,让群众在家门口就实现就业。

本文来源:《普洱日报》

|