【照片里的故事】来人间一趟,值得

在数字时代,照片成为了普通人记录生活点滴的时光胶囊。只需快门轻轻一按,瞬间便成了永恒,在方寸之间静静凝固,封存起一段段时光:那可能是家族间温情脉脉的代代传承,是个人在历史长河中留下的渺小剪影,亦或是平凡日子里不经意间闪耀的奇迹瞬间。让我们一同探寻这些照片背后的故事,唤醒沉睡在相册深处的珍贵记忆,使那些泛黄卷角的片段在当代语境下重新绽放光彩。

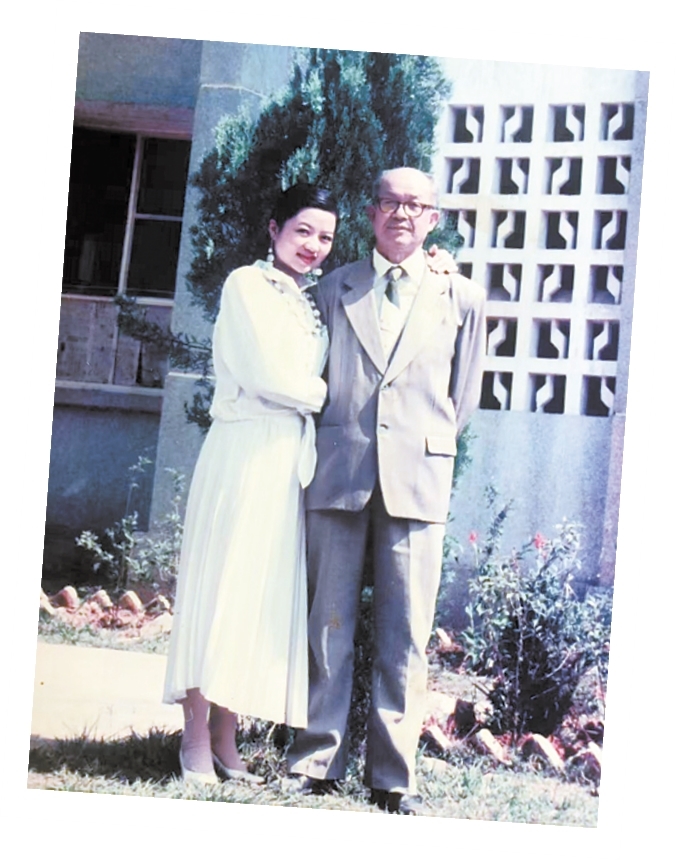

普洱网讯(通讯员 吴雪梅 文/图)我的父亲一生平凡而伟大,他用一生诠释了“中学高级教师”的荣誉。作为70后,我从未见过他年轻时的模样,因为他在我出生时已42岁。那是一个艰难的年代,但他凭借“相信的力量”走过了黑暗岁月。

1955年,26岁的父亲大学毕业,怀着建设新中国的理想,被分配到思茅师范学校。1962年,33岁的父亲发现思茅农民缺乏技术,于是写信向上级建议办农业技术学校,得到回应后,学校落地生根,如今北市区的农业技术学校便是由此而来。同时他还积极建言让停课多年的曼歇坝小学尽快恢复上课,让孩子们能识字,懂得基本道理,而他也成了曼歇坝农场学历最高的小学老师。在这样的环境下,父亲与母亲相识相爱,日子一天天过去,父亲也从曼歇坝农场转到思茅地区综合厂,先后做过菜农、掏粪工、饲养员、伐木工和工人,但他始终热爱生活,相信未来。此时,已是三个孩子的父亲,让我姐姐学舞蹈,哥哥学小提琴,我练体操。他始终相信:他的孩子们会有更好的未来。

父亲退休时,正值20世纪80年代末,当时的思茅交通闭塞,信息滞后。他发现当地管理者缺乏管理知识,于是萌生了办大专学校的想法。他四处奔走,多方筹集,1990年7月14日,“云南西双版纳州电大分校”(以下简称“电大”)创办,父亲任该分校的校长。学员来自不同岗位,他们不仅提升学历,还成为推动地区发展的中坚力量。在办电大的过程中,父亲接触到许多怀揣大学梦的孩子,因各种原因与大学失之交臂。作为中华人民共和国成立后的第一批大学生,父亲深知上大学的重要性,于是办起了思茅地区第一所民办高考补习学校。他为孩子们解决学习生活上的问题,像父亲一样守护他们。他的付出得到了回报,经过一年补习,几乎所有孩子都考上了大学或大专,这些学生都很感激父亲,称他为改变他们命运的恩师。

1996年,年近古稀的父亲决定归隐山林,回到曼歇坝森林,成为守林人。他带着母亲来到茶山森林,远离城市喧嚣,过着俭朴的生活。随着改革开放的深入,森林面临偷猎和伐木的威胁,父亲多次站出来守护森林,甚至遭遇危险,但他从未退缩。他用文化人的风范引导人们,守护绿色家园,直到93岁病重入院。

父亲的一生是不断经历又不断开拓的一生。从知识的传播者到森林的守护人,无论身在何处,身处怎样的泥泞坎坷,他从未放弃,始终相信“相信的力量”,始终相信来人间一趟,值得!

普洱网投稿:puernews@126.com 地址:云南省普洱市思茅区茶苑路12号

信息网络传播视听节目许可证号:125320150 互联网新闻信息服务许可证:53120240004 ICP备案号:滇ICP备11001122号-3

中国互联网违法和不良信息举报中心邮箱 jubao@12377.cn 网络内容从业人员违法违规举报邮箱smjidi@126.com 普洱网不良信息举报:0879-2147559

涉未成年专用举报电话:0879-2147559 举报邮箱:smjidi@126.com