返回

返回

预付式消费是“实惠”还是“陷阱”?

①

②

③

④

▱记者 雷尔佳佳 杨承鑫

如今,“万物皆可充值”俨然已经成为消费新常态。与此同时,预付式消费纠纷也频频发生。

预付式消费有何新特点?有何风险?消费者在维权时有何难点?记者对此进行了调查。

记者调查发现,预付式消费已经“无孔不入”。在市场监督管理部门受理的投诉中,预付式消费投诉大量集中在教培、美容、美发、健身等行业。维权时,由于证据不足、维权成本高、商家失联等原因,消费者往往只能“吃哑巴亏”,最终不了了之。

产品:各类“预付套餐”五花八门

连日来,记者走访了普洱中心城区的雅侎之星、创基尚城、雅侎汇等购物中心,对快餐店、饮品店、健身房、美容店、美发店、教培机构等进行了探访。

记者看到,快餐店设有“礼品卡”“学生卡”;教培机构结合新兴行业,开设了无人机、机器人等课程;健身房推出月卡、季卡、年卡;适逢“三八”国际劳动妇女节,美容店紧抓商机,推出“女神体验包”……各行各业都有着预付式消费套餐。

随着电子支付系统的日益完善及网络销售渠道的多样选择,相比过去,现今的预付式消费,多以发放虚拟卡的形式存在,金额从几元到几万元不等。

在各类让人眼花缭乱的预付式消费方案中,看似优惠的套餐,其实设有重重“陷阱”,让人防不胜防。张女士和雷女士就向记者谈及了自己遇到过的“套路”。

2024年10月底,位于思茅区主城区的某连锁美容店开业,推出了价格从100余元至900余元的美容套餐。张女士第一次进店消费时,在店员的游说下,购买了价值500多元的套餐,包括清洁、去黑头、保湿等项目,一共可以消费6次。但没想到,自己还没消费几次,店员竟然又来推销“只有这几天才有优惠的套餐”,表示“可以先攒着”。张女士再三考量,拒绝了店员的提议。

雷女士遇到的情况,则是实际消费情况与线上平台注明的内容不符。“商家在美团平台上注明的一个月体验券,到健身店里一问,居然回复必须要签约买一年的量,才能使用这张优惠券。”

视角:消费心理各有不同

“没有充钱,不了解套餐”“不敢充太多钱,万一这个店倒闭了怎么办”“之前在经常吃饭的地方充了值,店倒闭了,现在有店铺有优惠的话,该充还是充”“对于经济宽裕的人,充值可能挺划算的,但像我们这种有一个月挣一个月钱的人,不是很有必要”……对于预付式消费,消费者的态度不一,众说纷纭。

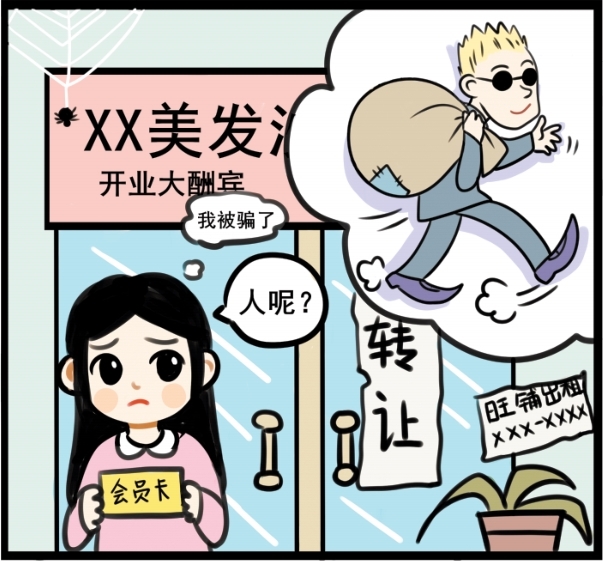

“现在有人叫我充值50元,我都不充了。”李女士直言,遭遇店家跑路后,自己的风险意识提高了不少,消费时也更加理性了。两年前,李女士在家门口的美发店陆续充值了不少钱,最多的时候充了5千元,方便一家三口理发、美发。突然有一天,遭遇了店家跑路。很久之后,李女士在另外一家美发店遇到了曾在家门口的美发店工作过的理发师,他再次向李女士推销充值优惠活动,这一次,李女士直接拒绝了他。

在某单位做保洁工作的周大姐说,预付式消费在某种程度上滋养了孩子的消费欲望。周大姐的儿子平常喜欢吃肯德基,肯德基微信小程序有充钱服务,充了钱之后,孩子去肯德基的频率变多了。

事实上,不仅是消费者,身为销售人员,也会对预付式消费存疑,对顾客的担忧表示理解。

已经在美发行业打拼了11年的小程告诉记者,销售行业的薪资构成大多由底薪及绩效构成,美发行业充值卡的提成基本为顾客充值金额的10%至20%左右,多充自然多得。“洗头、剪发服务,理发师的提成只有几块钱。”小程说,自己现在所在的店也有充值卡服务,但是不会主动向顾客推销。“现在顾客都反感充值,我自己出去喝杯啤酒,别人让我充我都不喜欢,谁知道下次还来不来这里。”

一些商家考虑到顾客对于跑路的担忧,也推出了适合不同人群的预付式套餐。在一家位于普洱大道沿线的某健身工作室,已经开业7年,累积了一定的客源,“不过度提倡预先消费,最久的就是季卡。”这家健身工作室的店员介绍。

位于创基尚城的另一家健身房,也同样推出了“健身月付 不怕跑路”套餐:一种是首月交269元,之后每月交169元的“自由解约套餐”;一种是每个月交169元的“季度套餐”;还有一种是每月价格129元的“包年套餐”,若顾客中途决定终止此套餐,需要支付剩余月份总金额的30%作为违约金。

案例:“放心买课”变“糟心体验”

消费者对于店家跑路的担忧,并非空穴来风。在普洱,各类纠纷时有发生。

2024年4月,普洱某文化科技有限公司停课的消息,令众多消费者猝不及防,纷纷寻求维权渠道。

为了维护自己的权益,消费者们自发抱团,建了一个维权微信群。群里共有一百多名成员,涉及的课程有编程、无人机培训等。

“停课后,我还有十几节编程课和联合上课卡,但根本找不到人出来解决问题,去到上课的地址,也没有该公司的任何踪迹了。”朱先生了解到,事发时,共有98户家庭因该公司突然停止运行,未能如期完成签订的课程协议,共涉及金额70万余元。

这些维权的消费者中,甚至有刚刚交了钱,连一节课都没有上的。一名家长说:“我家到处‘踩坑’,一处都得不到解决,只能自认倒霉了。”

后据该公司的授课老师介绍,该公司之所以突然停课,是因为老板宋某因疾病去世,导致公司无法继续正常运营。

大家也向相关监管部门进行了咨询,并相约着去派出所报了警。警方认为此事为经济纠纷,便劝消费者们走诉讼程序。

据企查查显示,该公司成立于2020年4月17日,法人为宋某某。一名消费者表示,宋某某是实际负责人宋某之父,是一名没有还款能力的农村老人。宋某的妻子已经和他离婚了,孩子只有十几岁。该公司的投资人也是宋某,并无其他合伙人。

维权群里,消费者们对维权事项的探讨停留在了2024年8月。关于此事的后续,一名家长告诉记者,自己的损失不算多,不知道别的家长是否还在维权。关于老板到底是否死亡,至今仍然没有确切的答案。维权群的最新消息,是一则成员发的餐饮店广告。

接下来这则案例,纠纷倒是得到了解决。

在经过对比、试课等多环节考量后,黄女士将孩子送到了某培训机构。该培训机构承诺,培训孩子到6岁。但就在2023年,没有任何预兆,一夜之间,该培训机构突然解散了家长群,宣布“无限期进入停课、停学状态”。

黄女士赶忙联系此前对接自己的课程顾问,却无法拨通对方的电话。后来她在家长群里一问,才发现所有家长都收到了同样的通知。

在思茅区市场监督管理综合行政执法大队的介入下,家长们和该培训机构的负责人各退一步,达成了和解。培训机构提出解决方案:孩子们剩余没有上的课程,可以折算为其他机构的课程。对此,家长们心存不满,却也没有更好的解决方案。

建议:消费者要有签订合同的意识

众多案例,不胜枚举。那么,对于预付式消费,一旦发生纠纷,消费者该通过哪些渠道进行维权?维权时,又需要注意些什么?

思茅区市场监督管理综合行政执法大队副大队长范欣表示,发生纠纷时,消费者可以拨打12315热线进行投诉。自2023年底,思茅区投诉举报中心的6名工作人员被派到各乡(镇)的监督管理所后,该局处理消费纠纷的效率提高了不少,调解人员的专业度也有所提升。但面对预付式消费纠纷,还是往往会因取证难,无法推进下去。

“某培训机构纠纷得以调解,是机构负责人和家长各退一步的结果。”范欣谈道,此类纠纷中,常常出现双方各执一词的局面。究其原因,只因商家的承诺并未形成书面合同。

合同,也是普洱市中级人民法院立案庭副庭长赖金雁在探讨此类案件时,反复提到的关键证据。

自2024年7月1日起施行的《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》规定,经营者以收取预付款方式提供商品或者服务的,应当与消费者订立书面合同,约定商品或者服务的具体内容、价款或者费用、预付款退还方式、违约责任等事项。“然而,很多消费者并没有和商家签订合同,只有转账记录、收据,部分消费者甚至连转账记录也没有。”赖金雁表示,预付式消费纠纷,很难走到起诉这一步,举证难、周期长、成本高是重要原因。另外,由于商家的经济原因,哪怕判决下来,消费者也很难拿到本应属于自己的赔偿。

“消费者留存的证据有时候并不符合法院认可的证据规范。”赖金雁说,近些年普法工作的有力推进,让群众的法治意识、维权意识都提高了不少。但对于证据的理解,群众仍然会存在误区。

诉讼难,调解也难,那么,预付式消费纠纷的解决之道,到底在哪里?

“事前不麻烦,事后很麻烦。很多人都没有签合同的习惯,不仅是消费者,商家也是。”赖金雁认为,事先预防,是应对此类纠纷较为有效的办法。消费者应当主动要求签订合同,将口头内容落实为书面文字,万一发生纠纷,也有据可依。“每一位消费者都是市场秩序的参与者、构建者和维护者,依靠政府部门加大市场监管力度、优化消费秩序的同时,呼吁大家从自身做起,共同建立更规范、更健康的市场交易秩序。”

范欣则认为,控制充值金额也是一种行之有效的方法。《单用途商业预付卡管理办法(试行)》第十八条规定,单张记名卡限额不得超过5000元,单张不记名卡限额不得超过1000元。尽管监管部门一再提醒,部分消费者仍然会因为各种原因,充值超过上万元的金额。

(文中部分机构及受访者名字为化名)