山翠水长同心茶 街沸人和共富歌 ——澜沧县民族团结进步创建『五个一』创新实践纪实

云南省普洱市澜沧拉祜族自治县地处祖国西南边陲,因东临澜沧江而得名,是全国唯一的拉祜族自治县。近年来,澜沧县紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,以“澜沧江畔石榴红”为主题,将民族团结进步创建工作深度融入“一山一水一叶一街一歌”,让千年茶山、江河血脉、绿叶纽带、集市烟火、民族乡音所承载的文化与情感,成为各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的精神纽带,绘就中华民族共同体建设的“澜沧画卷”。

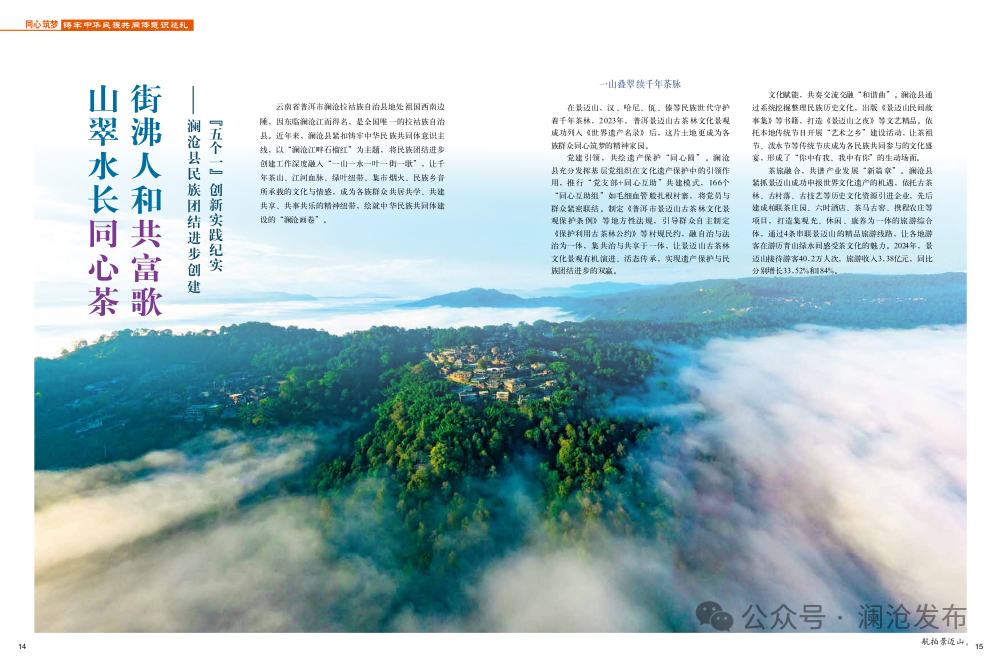

一山叠翠续千年茶脉

在景迈山,汉、哈尼、佤、傣等民族世代守护着千年茶林,2023年,普洱景迈山古茶林文化景观成功列入《世界遗产名录》后,这片土地更成为各族群众同心筑梦的精神家园。

党建引领,共绘文化遗产保护“同心圆”。澜沧县充分发挥基层党组织在文化遗产保护中的引领作用,推行“党支部+同心互助”共建模式,166个“同心互助组”如毛细血管般扎根村寨,将党员与群众紧密联结。制定《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》等地方性法规,引导群众自主制定《保护利用古茶林公约》等村规民约,融自治与法治为一体,集共治与共享于一体,让景迈山古茶林文化景观有机演进、活态传承,实现遗产保护与民族团结进步的双赢。

文化赋能,共奏交流交融“和谐曲”。澜沧县通过系统挖掘整理民族历史文化,出版《景迈山民间故事集》等书籍,打造《景迈山之夜》等文艺精品。依托本地传统节日开展“艺术之乡”建设活动,让茶祖节、泼水节等传统节庆成为各民族共同参与的文化盛宴,形成了“你中有我、我中有你”的生动场面。

茶旅融合,共谱产业发展“新篇章”。澜沧县紧抓景迈山成功申报世界文化遗产的机遇,依托古茶林、古村落、古技艺等历史文化资源引进企业,先后建成柏联茶庄园、六时酒店、茶马古窖、携程农庄等项目,打造集观光、休闲、康养为一体的旅游综合体,通过4条串联景迈山的精品旅游线路,让各地游客在游历青山绿水间感受茶文化的魅力。2024年,景迈山接待游客40.2万人次,旅游收入3.38亿元,同比分别增长33.52%和184%。

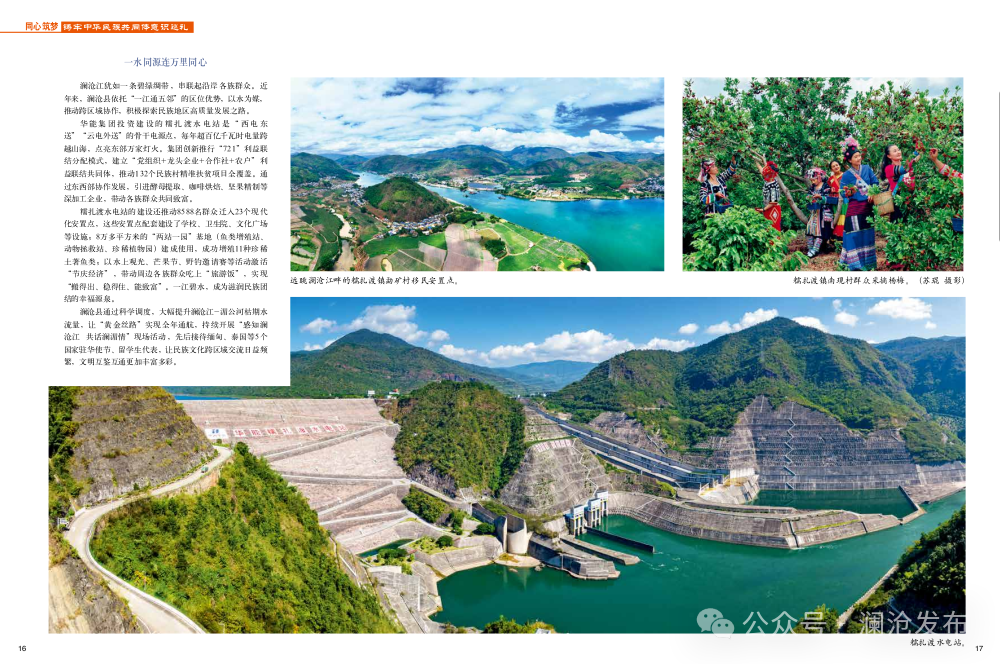

一水同源连万里同心

澜沧江犹如一条碧绿的绸带,串联起沿岸各族群众。近年来,澜沧县依托“一江通五邻”的区位优势,以水为媒,推动跨区域协作,积极探索民族地区高质量发展之路。

华能集团投资建设的糯扎渡水电站是“西电东送”“云电外送”的骨干电源点,每年超百亿千瓦时电量跨越山海,点亮东部万家灯火。集团创新推行“721”利益联结分配模式,建立“党组织+龙头企业+合作社+农户”利益联结共同体,推动132个民族村实现精准扶贫项目全覆盖。通过东西部协作发展,引进酵母提取、咖啡烘焙、坚果精制等深加工企业,带动各族群众共同致富。

糯扎渡水电站的建设还推动8588名群众迁入23个现代化安置点,这些安置点配套建设了学校、卫生院、文化广场等设施;8万多平方米的“两站一园”基地(鱼类增殖站、动物拯救站、珍稀植物园)建成使用,成功增殖11种珍稀土著鱼类,以水上观光、芒果节、野钓邀请赛等活动激活“节庆经济”,带动周边各族群众吃上“旅游饭”,实现“搬得出、稳得住、能致富”。一江碧水,成为滋润民族团结的幸福源泉。

澜沧县通过科学调度,大幅提升澜沧江-湄公河枯水期水流量,让“黄金丝路”实现全年通航,持续开展“感知澜沧江共话澜湄情”现场活动,先后接待缅甸、泰国等5个国家驻华使节、留学生代表,让民族文化跨区域交流日益频繁,文明互鉴互通更加丰富多彩。

一叶共富系发展纽带

从澜沧江沿岸溯流而上,45.15万亩茶园如绿色海浪般铺展在山间。澜沧是茶叶种植大县,在这里,“小茶叶”成为“大产业”,“小茶园”带动“大团结”,勾勒出“一片叶子成就一个产业,一片叶子富裕一方百姓”的壮美画卷。

弘扬茶文化,凝聚团结心。澜沧县依托景迈山世界遗产地的影响力,深入挖掘茶文化、民族文化、生态文化内涵,围绕民族服饰、手工艺品、特色美食等开发茶主题文创产品;通过举办国际学术论坛、对外交流展览、澜沧古茶“回家之旅”等活动,全力打响“世界的普洱中国的茶”文化品牌,增强各族群众的文化自信与民族认同。

“我们58个创业股东有汉、拉祜、佤、傣等民族,正是大家团结一心,公司才从无到有,一直走到今天。”全国民族团结进步模范集体普洱澜沧古茶股份有限公司董事长杜春峄说。近年来,通过“党支部+公司+基地+茶农”的合作模式,公司深化联农带农利益联结机制,助力乡村振兴。针对边疆群众的技能短板,帮助茶农提升种茶、采茶、制茶的技能,拓宽各族群众增收致富渠道。依托澜沧古茶党建品牌效应,近年来开展培训200余次,累计培训3000余人次,激发群众内生动力。

创新茶科技,实现新蝶变。澜沧加强科技创新平台建设,与中国工程院、云南农业大学等科研院所和高校合作,建立院士专家工作站。通过用好中央“组团式”帮扶资源,引入上海企业建成全球首座万吨智能茶窖空间和茶叶生物萃取加工厂等多种方式,提升产业发展质效。自2023年起,实施茶园提质增效7.98万亩,有机认证4.44万亩,实现茶叶综合产值166.42亿元。2024年,全县20个乡(镇)、152个村、6.3万户29.4万名茶农,茶产业实现户均增收4.2万元。

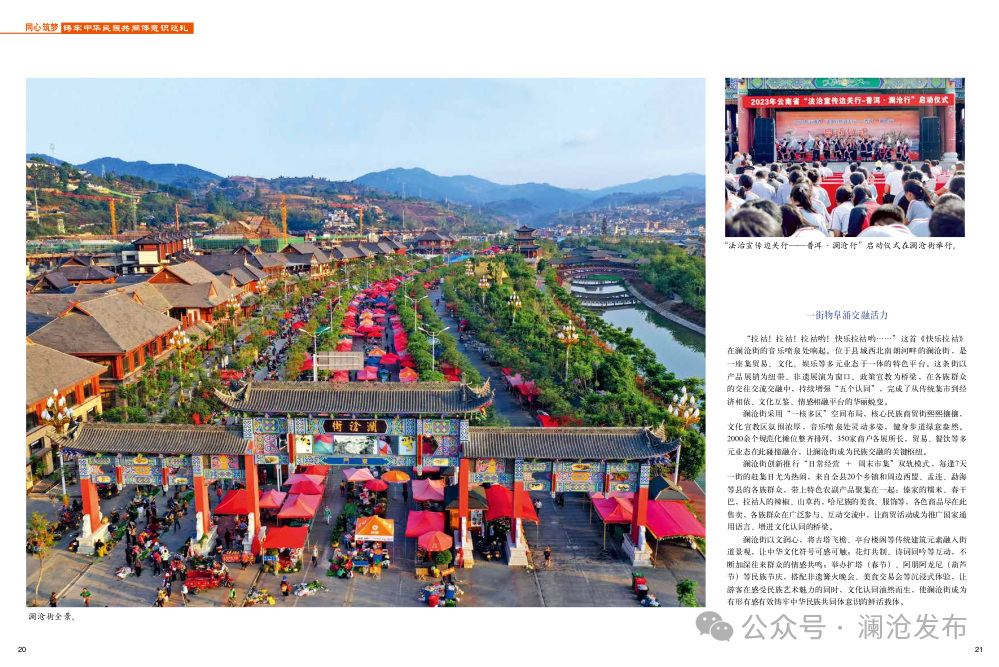

一街物阜涌交融活力

“拉祜!拉祜!拉祜哟!快乐拉祜哟……”这首《快乐拉祜》在澜沧街的音乐喷泉处响起。位于县城西北南朗河畔的澜沧街,是一座集贸易、文化、娱乐等多元业态于一体的特色平台。这条街以产品展销为纽带、非遗展演为窗口、政策宣教为桥梁,在各族群众的交往交流交融中,持续增强“五个认同”,完成了从传统集市到经济相依、文化互鉴、情感相融平台的华丽蜕变。

澜沧街采用“一核多区”空间布局,核心民族商贸街熙熙攘攘,文化宣教区氛围浓厚,音乐喷泉处灵动多姿,健身步道绿意盎然。2000余个规范化摊位整齐排列,350家商户各展所长,贸易、餐饮等多元业态在此碰撞融合,让澜沧街成为民族交融的关键枢纽。

澜沧街创新推行“日常经营+周末市集”双轨模式,每逢7天一街的赶集日尤为热闹,来自全县20个乡镇和周边西盟、孟连、勐海等县的各族群众,带上特色农副产品聚集在一起:傣家的糯米、春干巴,拉祜人的辣椒、山草药,哈尼族的美食、服饰等,各色商品尽在此售卖,各族群众在广泛参与、互动交流中,让商贸活动成为推广国家通用语言、增进文化认同的桥梁。

澜沧街以文润心,将古塔飞檐、亭台楼阁等传统建筑元素融入街道景观,让中华文化符号可感可触,花灯共制、诗词同吟等互动,不断加深往来群众的情感共鸣;举办扩塔(春节)、阿朋阿龙尼(葫芦节)等民族节庆,搭配非遗篝火晚会、美食交易会等沉浸式体验,让游客在感受民族艺术魅力的同时,文化认同油然而生,使澜沧街成为有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的鲜活载体。

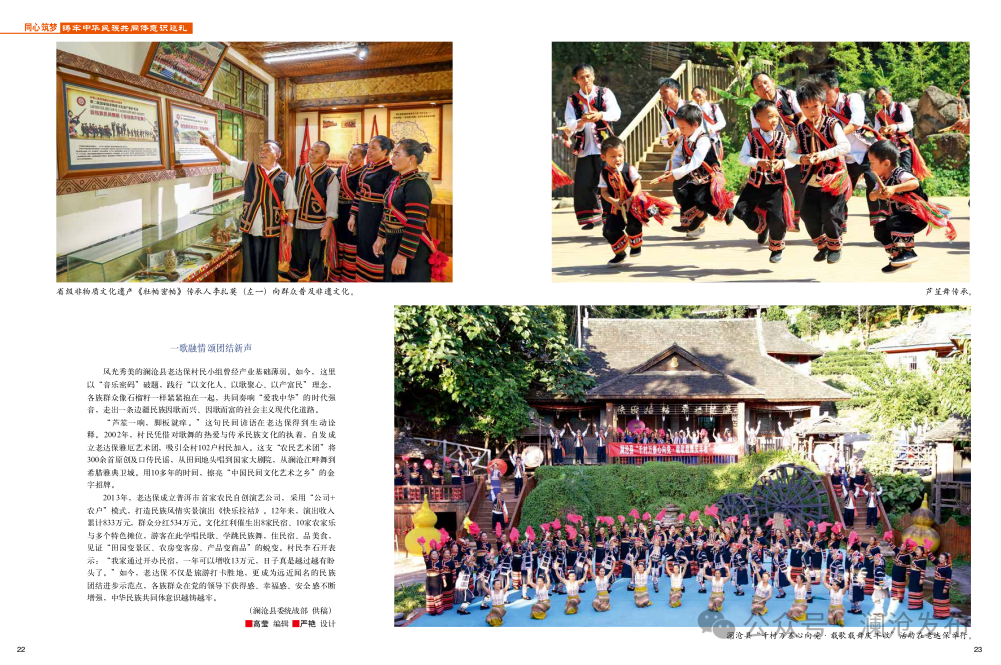

一歌融情颂团结新声

风光秀美的澜沧县老达保村民小组曾经产业基础薄弱。如今,这里以“音乐密码”破题,践行“以文化人、以歌聚心、以产富民”理念,各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同奏响“爱我中华”的时代强音,走出一条边疆民族因歌而兴、因歌而富的社会主义现代化道路。

“芦笙一响,脚板就痒。”这句民间谚语在老达保得到生动诠释。2002年,村民凭借对歌舞的热爱与传承民族文化的执着,自发成立老达保雅厄艺术团,吸引全村102户村民加入。这支“农民艺术团”将300余首原创及口传民谣,从田间地头唱到国家大剧院,从澜沧江畔舞到希腊雅典卫城。用10多年的时间,擦亮“中国民间文化艺术之乡”的金字招牌。

2013年,老达保成立普洱市首家农民自创演艺公司,采用“公司+农户”模式,打造民族风情实景演出《快乐拉祜》。12年来,演出收入累计833万元,群众分红534万元。文化红利催生出8家民宿、10家农家乐与多个特色摊位,游客在此学唱民歌、学跳民族舞,住民宿、品美食,见证“田园变景区、农房变客房、产品变商品”的蜕变。村民李石开表示:“我家通过开办民宿,一年可以增收13万元,日子真是越过越有盼头了。”如今,老达保不仅是旅游打卡胜地,更成为远近闻名的民族团结进步示范点,各族群众在党的领导下获得感、幸福感、安全感不断增强,中华民族共同体意识越铸越牢。(县民族宗教事务局)

普洱网投稿:puernews@126.com 地址:云南省普洱市思茅区茶苑路12号

信息网络传播视听节目许可证号:125320150 互联网新闻信息服务许可证:53120240004 ICP备案号:滇ICP备11001122号-3

中国互联网违法和不良信息举报中心邮箱 jubao@12377.cn 网络内容从业人员违法违规举报邮箱smjidi@126.com 普洱网不良信息举报:0879-2147559

涉未成年专用举报电话:0879-2147559 举报邮箱:smjidi@126.com