【绘就和美画卷 奏响振兴强音】拆围建景焕新颜 业态兴村赋新能——思茅区丁家箐村民小组绘就和美乡村新图景

在全面推进乡村振兴中,普洱市以一系列创新举措和扎实行动,为乡村发展注入新活力。丁家箐村民小组借和美乡村建设的东风,开启了一场“变形”之旅;永平镇依托得天独厚的山水资源,盘活产业优势,精心培育文明乡风;振太镇推出“以工代赈、村民自建”模式,激发了村民的无限潜能和内生动力。一个个生动实践,绘就了一幅幅产业兴、百姓富、乡村美的美丽画卷。

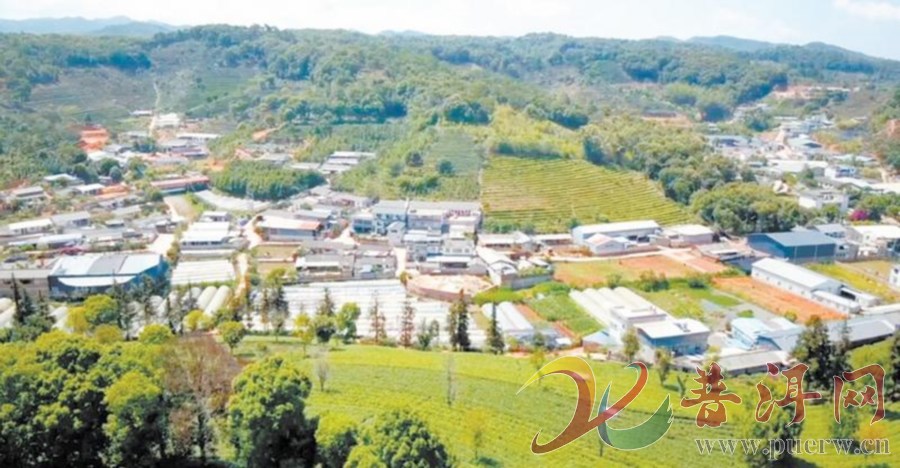

普洱网讯(通讯员 李婷 佘安吉 文/图)距思茅城区仅4公里的南屏镇曼连社区丁家箐村民小组(以下简称“丁家箐”),正以和美乡村建设为契机,展开一场由表及里的系统性蜕变。依托其“近城临山”的独特区位优势和生态资源禀赋,丁家箐从环境整治破题、以设施升级筑基、靠产业培育造血,在乡村振兴的画卷上勾勒出兼具“颜值”与“活力”的新图景。

“洁净底色”筑牢振兴根基

和美乡村的“美”,始于干净整洁的人居环境。南屏镇党委坚持以党建引领为核心,多次组织开展人居环境卫生专项整治行动,形成“党委带头、三级联动、群众参与”的工作机制,让治理合力在上下协同中不断凝聚。

在近期开展的专项行动中,86名镇、社区、村民小组干部及村民带着锄头、铁铲、火钳等工具,全面投入到环境整治工作中。同时,调配的挖掘机、货车、除草机等机械设备也在现场协同作业,大大提高了工作效率。经过集中整治,实现了辖区“全方位、无死角”的深度清洁,村庄环境迎来“清爽蜕变”。

为让“洁净”长效保持,丁家箐多措并举,激发村民的荣誉感和参与热情。如今,村民主动清扫庭院、爱护公共环境卫生已成为新风尚,不仅村庄面貌焕然一新,更让文明素养在潜移默化中提升,为后续发展筑牢了“软实力”根基。

“拆围建景”激活庭院经济

随着环境基础的持续夯实,丁家箐逐步推进“拆围建景”实践,在打破物理围墙的同时,更打破了村民的思想藩篱,为乡村发展注入了新的活力。

在海子湖畔,挖掘机正在开挖沟渠,几名工人手持工具清理周边苗木,灯光亮化、景观绿化等配套工程同步加速。这场“湖畔焕新”不仅让水体更清、景致更美,更为后续引入露营、休闲茶饮等环湖业态搭建了硬件框架,让“好生态”真正成为带动发展的“新引擎”。依托村庄山水基底,结合中部水域环境提升,联动周边万亩茶园,丁家箐正打造人与自然和谐共生的宜居村。

一处处庭院围墙被拆除,闲置空间被重新规划,这一转变,离不开思想破冰。“起初,部分村民对拆围墙、改庭院心存疑虑,认为房子、围墙是自家的,没必要拆。”曼连社区党委副书记罗雪梅说,社区党委组织了多次考察学习活动,带领村民到天干箐、白沙坡等村民小组考察学习,让大家见证拆围后村容更舒展、庭院经济让腰包更鼓的真实成效。

村民王加平说:“这次学习让我深有触动,我们必须转变发展思路,团结一心利用好丁家箐的资源优势,把学到的好经验转化为具体行动,丁家箐一定能像白沙坡那样,建设成为环境优美、治理有效的美丽乡村。”

如今,村民家的围墙、挡墙、临时房,甚至闲置的猪圈、旱厕被陆续拆除,既为庭院经济发展腾出了开阔空间,也让村容村貌愈发通透舒展,乡村“气质”显著提升。

“基建赋能”培育多元业态

环境美了、空间宽了,完善的基础设施成为“留住游客、集聚业态”的关键。丁家箐在推进环境治理的同时,基础设施升级也在同步发力。

当前,排污系统改造、道路硬化、灯光亮化等工程都在紧锣密鼓地开展,为后续业态的引入筑牢了坚实的硬件基础。这些基础设施就像一条条“纽带”,将丁家箐的山水资源、村落民居与特色业态紧密串联,真正把“近城”的区位优势、“生态”的资源优势,转化为“能留客、能兴业”的发展优势。

“现在我们集中力量把基础设施做扎实、做到位。”罗雪梅说,“环境治理好了,基础设施完善了,我们才能更好地接待各地游客来丁家箐游玩,也期待更多商家入驻,带来餐饮、文创、休闲等各种各样的业态,让丁家箐的村民日子越过越红火,让社区的集体经济不断发展壮大。”

文化惠民激活乡村活力

为进一步激活乡村内在活力,丁家箐联合思茅区群团联盟及多家单位,围绕村民实际需求开展系列文化惠民活动,以多元化服务为乡村生活注入温暖与生机。图书捐赠与套圈、投球等互动游园项目一起开展,村民们积极参与,在欢声笑语中拉近距离;“科普大篷车进农村”带来别样体验,各类科技设备吸引村民探索,大人和小孩在动手实践中感受科技魅力;“美丽乡村踏歌行”活动掀起热潮,红歌合唱激昂嘹亮,抗战故事宣讲引人入胜,红色文化与乡村风情碰撞出独特火花,凝聚起村民“爱家乡、建家乡”的浓厚情感。

从党建引领的环境整治,到拆围建景的风貌提升,再到基建赋能的业态培育,文化惠民的温度加持,丁家箐这个城郊型乡村正以循序渐进的步伐,将和美乡村的蓝图转化为生动现实,在乡村振兴的道路上稳步前行。

普洱网投稿:puernews@126.com 地址:云南省普洱市思茅区茶苑路12号

信息网络传播视听节目许可证号:125320150 互联网新闻信息服务许可证:53120240004 ICP备案号:滇ICP备11001122号-3

中国互联网违法和不良信息举报中心邮箱 jubao@12377.cn 网络内容从业人员违法违规举报邮箱smjidi@126.com 普洱网不良信息举报:0879-2147559

涉未成年专用举报电话:0879-2147559 举报邮箱:smjidi@126.com