千百年来,景迈山人严格遵循着种茶祖先帕哎冷的遗训,倾听着山的语言。这一年来,当地党委政府、企业和群众牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,以对历史负责、对未来负责的态度,以强有力的法规保障和规划为支撑,牢牢守住安全底线,高标准、全方位、系统性地保护好这一文化瑰宝。

保护不变

保护·全方位

法律法规“加持”。一年来,全面实施《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》,启动《普洱景迈山古茶林文化景观遗产保护管理规划》修编,编制完成惠民镇国土空间规划、景迈山行政村村庄规划。出台《普洱景迈山古茶林管护技术规范》,从8个方面规范景迈山古茶林管理。

村规民约“护身”。修订完善景迈村、芒景村村规民约,对古茶林保护、传统民居维护、森林保护、卫生习惯养成等进行了约定……

监测预警赋能。目前,景迈山监测预警平台系统已实现对日常管理过程中发现预警、处置预警,到最后解除预警的闭环预警处置流程。

森林消防守护。在景迈山,普洱市森林消防支队景迈山驻防分队30人长年驻扎,每天分批进村入户、巡山进校,进行古茶林、古村落、森林防灭火知识宣传等。

保护·古茶树

如今,生活在景迈山上的茶农依旧遵循着“只追春秋,不问冬夏”的古茶采摘规定,每季不超过七成的鲜叶采摘量,并依节令适时进行除草松土等养护,在古茶林、古茶园和生态茶园中绝不使用农药和化肥。

通过“公司+合作社+茶农”的合作模式,以专业的古茶林养护技术,引导村民科学保护古茶树。实施“仿古茶林”生态改造1.1万亩,3.3万亩生态茶园获得有机认证。

保护·古村落

一年来,景迈山坚持把古村落改造提升同保护历史遗迹、保存历史文脉统一起来,投入1982万元资金对3个传统村落的传统民居进行外部修复和内部功能现代提升改造,以更好地满足群众的生产生活需求。

据统计,现已对景迈山396栋传统民居进行修复、修缮,对350栋民居建筑进行风貌整治,有效保护了传统村落的空间肌理和整体风貌。

传承不变

在景迈山上,村民们都是这方水土活生生的“教科书”,他们通过口耳相传的古老方式将景迈山的文化传承保护精髓代代相传。

传承·敬畏之心

在景迈山上,每一代家长都会给孩子讲述布朗族先祖帕哎冷留下遗训的故事,教导孩子们要怀揣对自然、对茶树的敬畏之心,细心呵护这份自然的馈赠。

正是这份对先祖遗训的坚守,对自然法则的深刻领悟,以及景迈山人勤劳质朴的民风和世代相传的保护智慧,共同构筑了“茶在林中、村在茶中、人茶共生”的古茶林文化景观和智慧型山地人居环境,塑造了“林、茶、人”三位一体的和谐空间关系和生态关系。

传承·古老技艺

景迈山上,古老的种茶、采茶、制茶技艺,饮茶习俗、茶歌茶舞以及开门节、山康茶祖节、刀舞等都在传承。

此外,越来越多的景迈山村民加入到文化传承的行列中来。现有非遗传承人21名,其中省级1名、市级13名、县级7名,涵盖布朗族风俗礼仪、传统舞蹈,以及傣族舞蹈、景迈山传统制茶技艺等多个类别。

魅力不变

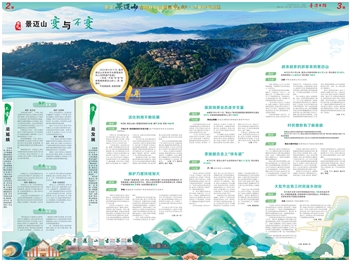

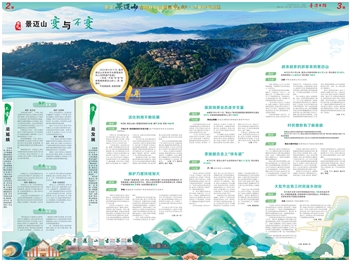

“普洱景迈山古茶林文化景观”包含5片规模宏大、保存完好的古茶林和分布其中的9个古村寨,以及古茶林之间的3片分隔防护林。连绵的陡峭山谷、南朗河及其支流南门河将其环绕,形成了相对独立的地理单元,恍如“世外桃源”。专家表示,这一独特的古茶林文化景观,至今仍保持着蓬勃生命力,是我国农耕文明的智慧结晶,也是人与自然良性互动和可持续发展的典范。

新一年秋风起,景迈山依旧绿意盎然,每座山峦、每个村寨,都是一幅动人的画卷。